성장성(매출액증가율)·안정성(부채비율) 등 재무지표 양호

신용등급 A '트리플 크라운' 달성

글로벌 판매순위 3년 연속 '톱3' 유지

|

|

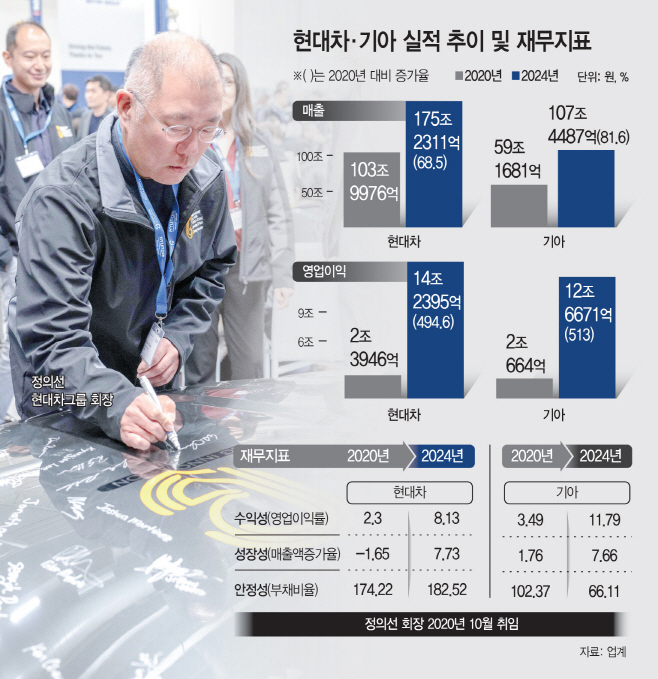

7일 업계에 따르면 2020년 기준 2.3%이던 현대차의 영업이익률은 지난해 8.13%로, 3.49%이던 기아는 11.79%로 뛰어올랐다. 테슬라를 비롯해 메르세데스벤츠·BMW·토요타까지 압도하는 수치다. 차를 팔아 많이 남긴다는 건 운영의 효율화 측면도 있지만 브랜드의 가치가 급증했다는 의미기도 하다. '

회사만 좋았을까. 같은기간 현대차 근로자 평균 연봉은 8800만원에서 1억2400만원으로 40% 넘게 뛰었다. 기아는 9100만원에서 1억3600만원으로 49.5% 뛰어올랐다. 큰 성과에 큰 보상이 따른 셈이다.

구체적으로 2020년 103조9976억원이었던 현대차의 매출액은 지난해 175조2311억원으로 4년 전보다 68.5% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 2조3946억원에서 14조2395억원으로 5배 가까이 늘었다. 기아의 매출액은 59조1681억원에서 107조4487억원으로 81.6% 증가했으며 영업이익은 2조664억원에서 12조6671억원으로 거의 6배가 됐다.

성장성을 나타내는 지표인 매출액증가율은 현대차가 2020년 -1.65%에서 이듬해 턴어라운드했으며 지난해 7.73%로 나타났다. 기아의 경우 1.76%에서 7.66%로 꾸준히 증가세를 기록하는 중이다. 다만 기아와 달리 현대차는 지난해 영업이익증가률이 마이너스를 기록하면서 상승 흐름이 한 풀 꺾인 모양새였다.

양사의 재무 안정성도 양호한 편이다. 2020년 174.22%였던 현대차의 부채비율은 지난해 182.52%였으며 모두 적정 수준으로 평가되는 200% 이하를 유지했다. 특히 기아는 102.37%에서 66.11%로 감소하며 재계에서 안정적인 재무 구조로 평가되는 100% 이하를 달성했다.

영업이익으로 이자비용을 감당하는 지표인 이자보상배율은 모두 개선됐다. 현대차의 이자보상배율은 2020년 6.61배에서 31.54배로 늘어났으며 기아의 경우 8.81배에서 124.81배로 급증했다. 매출 상위 500대 대기업 가운데 이자보상배율이 1 미만인 '좀비 기업'이 최근 3년간 2배 이상 늘었난 것과는 대비되는 행보다.

이 같은 재무 지표들 덕분에 양사는 지난해 글로벌 신용평가사 S&P·무디스·피치 등으로부터 일제히 신용등급 A등급을 획득했다. 이른바 신용등급 A '트리플 크라운'을 달성한 글로벌 완성차 업체는 현대차·기아를 비롯해 메르세데스벤츠·토요타·혼다가 전부다.

아울러 판매 실적도 정의선 회장 취임 이후 상승했다. 2020년 635만1569대였던 현대차·기아의 합산 판매량은 지난해 723만1259대로 늘었다. 4위였던 글로벌 판매 순위는 2022년 처음으로 3위에 오른 이후 지난해까지 '톱3'를 수성하고 있다.

업계 관계자는 "정 회장이 4년 동안 현대차그룹을 판매·수익성·재무건전성·브랜드 경쟁력 등 다양한 측면에서 글로벌 모빌리티 업계 톱티어로 이끌고 있다"며 "다방면에서 현대차·기아의 위상이 강화되고 있지만 이를 지속하려면 미래 신사업 수익성 확보와 지정학적 리스크 대비 등도 필요하다"고 밝혔다.