4대 금융, 기업투자·대출 확대 가속

RWA·CET1 관리 부담 완화 필요성

위험가중치 조정 등 규제개선 요구

금융당국, 유동성 중심 지원책 검토

|

다만 좀 더 빠르고, 효과적인 달성을 위해 이들의 지원 부담을 덜어주는 규제완화가 필요하다는 목소리가 나온다. 대표적인 것이 기업대출 자산에 대한 위험가중치 하향 조정이다.

주주가치 제고와 관련해 보통주자본(CET1) 비율이 핵심 지표로 떠오르면서, CET1 비율 악화에 영향을 미치는 위험가중자산(RWA) 관리가 무엇보다 중요해졌다. RWA 증가에 큰 영향을 미치는 기업투자·대출을 적극적으로 확대하기 위해서는 위험가중치 재조정만큼 효율적인 방안이 없다는 것이다.

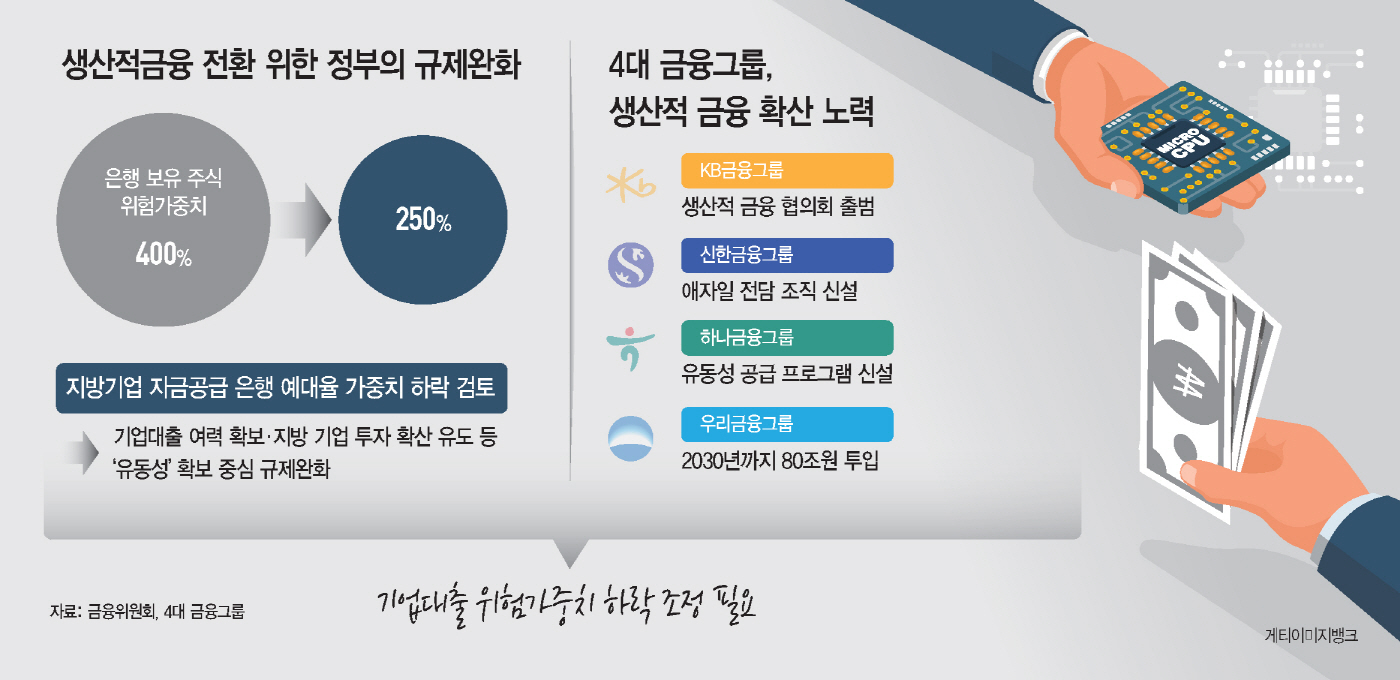

13일 금융권에 따르면 은행의 기업투자·대출 확대를 위한 정부의 규제 완화가 유동성 확보 측면에 초점이 맞춰져 있다. 실제 지난달 금융위원회는 주택담보대출자산 위험가중치 하한을 15%에서 20%로 올리고 은행이 보유한 주식에 대한 위험가중치를 400%에서 250%로 낮췄다. 이를 통해 금융당국은 기업대출 여력이 약 73조원 확보될 것으로 봤다.

또한 수도권을 제외한 전국 13개 광역시·도 기업에 자금을 많이 공급한 은행에 대해 기업대출 예대율 가중치를 낮추는 방안도 검토 중이다. 현재 예대율 산정 시 가계대출은 115%, 기업대출은 85%의 가중치가 적용된다. 통상적으로 예대율은 100% 이내로 관리해야 하기에 비수도권 기업에 대한 자금 공급 실적에 따라 예대율 가중치가 낮아질 경우 추가적으로 대출을 집행할 수 있다.

강력한 정책 기조 아래 4대 금융그룹도 생산적 금융 확산에 적극 나서고 있다. 가장 구체화된 곳은 우리금융그룹이다. 2030년까지 73조원을 생산적 금융에 투자한다. 국민성장펀드 10조원, 그룹자체 투자 7조원, 융자 56조원으로 구성됐다. 포용금융 자금까지 더할 경우 5년 동안 총 80조원이 투입된다.

KB·신한·하나금융은 생산적 금융을 효율적으로 집행하기 위한 조직과 프로그램을 신설·도입한다. KB금융은 '생산적 금융 협의회'를 출범시켜 전략 방향과 추진방안 등을 구체화하고, 신한금융의 주력 계열사 신한은행은 유망·우량기업 발굴을 위한 '애자일(Agile) 조직'을 신설했다. 하나금융은 '유동성 공급프로그램'을 통해 유망·성장산업 분야의 중견·중소기업의 성장을 지원한다.

생산적 금융의 빠르고 효과적인 전환을 위해서 기업투자·대출과 관련 위험가중치 하향 조정 등의 규제완화가 요구된다. 현재 중소기업 대출 자산에 대한 위험가중치는 50~150% 수준으로 연체가 발생한다면 최대 400%까지 높아진다. 이는 CET1 비율을 관리해야 하는 금융사 입장에서는 부담으로 작용한다.

지난해 밸류업 프로그램 도입 이후 금융그룹의 CET1 비율은 투자자들이 가장 먼저 살펴보는 핵심 지표가 됐다. 주주환원 규모가 CET1 비율과 연계되면서다. CET1 비율은 보통주자본을 RWA로 나눈 값이다. 이에 금융그룹은 올해 상반기까지 CET1 비율 개선을 위해 RWA 증가에 큰 영향을 미치는 기업대출을 억제해왔다.

그러나 최근 생산적 금융 확산이 주요 가치로 떠오르면서 기업투자·대출을 늘려야 하는 상황이다. 문제는 기업가치 제고를 위해 13%가 넘는 CET1 비율을 유지해야 한다는 점이다. 높은 위험가중치를 받는 생산적 금융은 CET1 비율 관리에 불리하다. 여기에 미·중 무역갈등 재점화 등 외부 변수로 인해 CET1 비율에 악영향을 미치는 원·달러환율 상승도 부담요인이다. 환율 상승은 외화·해외법인 자산 등에 영향을 미쳐, 위험가중자산을 증가시킨다.

업계 관계자는 "현재 상황에선 기업대출을 늘리면서, 투자자들이 만족할 만한 주주환원 규모를 확보하기가 쉽지 않다"며 "RWA 가중치 조정 등 추가적인 규제 완화가 필요하다"고 말했다.