자사주 소각 의무화 속 '제3의 해법'

TSMC처럼 시장서 기업가치 재평가

미국 ETF 편입 등 자금 유입 기대감

|

또 그 방식이 미국 증시 상장이라는 대목에서 주가가 뛰는 등 시장이 우선적으로 반응했다. 그간 국내 자본시장에서는 글로벌 경쟁력을 갖춘 대형 제조기업들이 상대적으로 낮은 평가를 받아왔다는 지적이 반복돼 왔다. 기술력이나 시장 지위와 별개로, 내수 중심의 수급 구조와 제한적인 해외 자금 유입 환경이 기업가치 산정에 영향을 미쳐왔다는 분석이다. SK하이닉스 역시 글로벌 반도체 공급망에서 핵심적인 역할을 맡고 있지만, 국내 증시에만 상장돼 있다는 점이 이러한 구조적 한계로 작용해 왔다는 평가를 받아왔다.

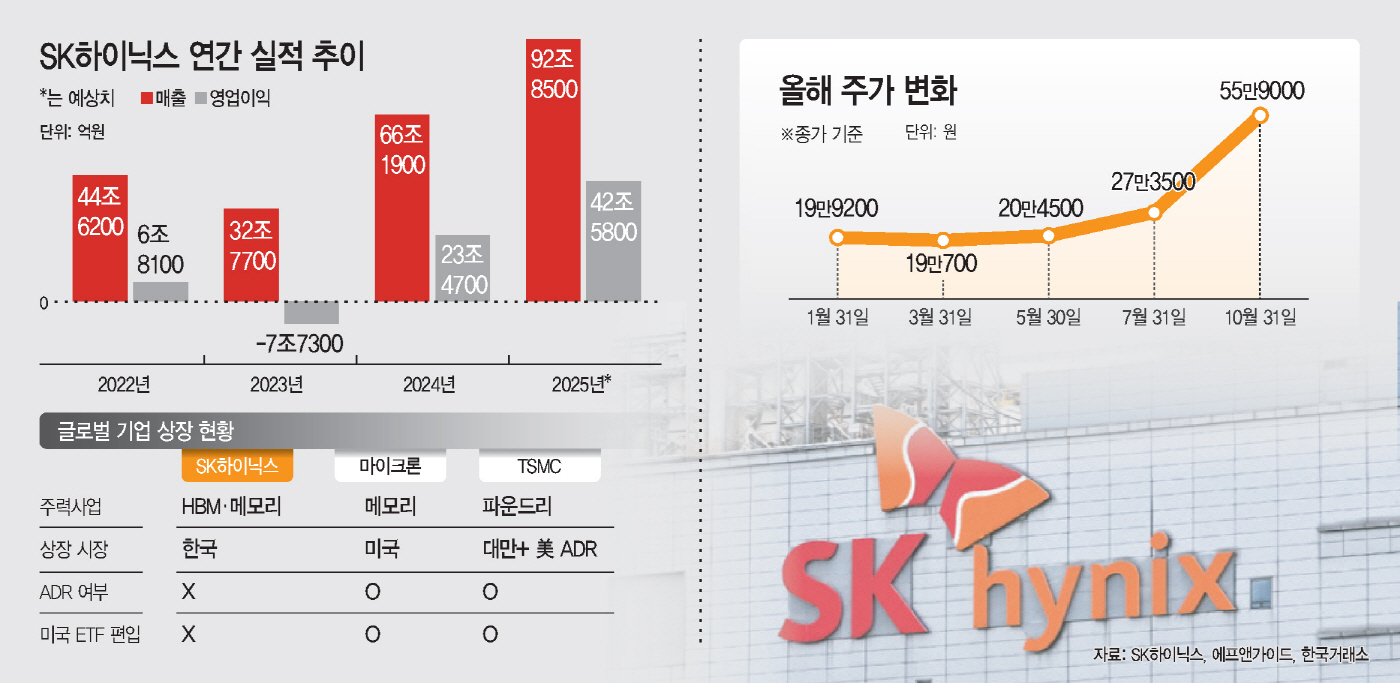

10일 업계에 따르면 미국 연기금이나 대형 롱텀 펀드, 패시브 펀드 등 글로벌 자산운용사들은 미국 증시에 상장된 종목 위주로 투자 포트폴리오를 구성하는 경우가 많다. 그 결과 미국 주요 반도체 상장지수펀드(ETF)인 'SMH'와 'SOXX'에는 뉴욕증권거래소(NYSE)에 ADR(미국 주식예탁증서) 형태로 상장된 대만 TSMC가 주요 구성 종목으로 편입돼 있다. 반면 SK하이닉스는 미국 상장 종목이 아니라는 이유로 이들 ETF의 투자 대상에서 제외돼 있다. AI 반도체 밸류체인의 핵심 기업임에도 글로벌 자금 흐름에서 비중이 제한돼 온 배경으로 꼽힌다.

같은 메모리 반도체 기업인 미국 마이크론은 뉴욕증권거래소에 상장돼 미국 자본시장에서 직접적인 평가를 받고 있다. 실적과 사업 포트폴리오 외에도 상장 시장의 차이가 기업가치 평가에 일정 부분 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나온다.

시장에서는 이 같은 구조를 감안할 때 SK하이닉스의 미국 증시 상장 검토가 기업가치 제고 전략의 연장선상에 있다는 해석을 내놓고 있다. 특히 비교 사례로 자주 언급되는 기업은 TSMC다. TSMC는 대만 증시에 상장된 본주 외에도 1997년 10월 미국 증시에 ADR을 상장해 글로벌 투자자 기반을 확대해 왔다. 미국 증시에서 형성된 기업가치 평가는 장기적으로 대만 본주 주가에도 영향을 미쳤다는 평가를 받는다.

황용식 세종대 경영학과 교수는 "TSMC는 미국 자본시장을 활용해 글로벌 투자자들과의 접점을 넓혔다"며 "사업과 투자의 무게중심이 글로벌로 이동한 기업이라면 자본시장 전략도 이를 반영할 필요가 있다"고 말했다. 이어 "SK하이닉스의 경우에도 기업 활동의 중심이 이미 글로벌 시장에 있는 만큼, 자본시장 전략을 재검토하는 흐름으로 볼 수 있다"고 설명했다.

한편 금융당국은 최근 자사주가 지배주주의 지배력 강화 수단으로 활용되거나 주주가치 제고를 약화시킨다는 비판을 고려해 자사주 소각 의무화 추진에 속도를 내고 있다. 이 과정에서 자사주를 기초자산으로 교환사채(EB)를 발행해 자금을 조달하는 방식에 대한 논란이 불거지면서 기업들의 자사주 활용 폭은 점차 좁아지고 있다는 평가다. 시장에서는 이런 규제 환경 속에서 SK하이닉스의 미국 증시 상장 검토를 자사주 소각이나 우회 처분과는 다른 방향의 기업가치 제고 전략으로 바라보고 있다.

이 같은 흐름은 최태원 SK그룹 회장이 최근 강조해온 글로벌 자본시장 환경 변화와도 맞닿아 있다. 최 회장은 대한상공회의소 회장 자격으로 정치권과의 간담회에서 글로벌 기업들이 국제 자본시장을 통해 대규모 자금을 조달하며 투자를 확대하고 있다는 점을 언급하며, 국내 기업의 자본시장 활용 여건 개선 필요성을 강조한 바 있다.